22年前,由中山最早的国有工厂———粤中造船厂翻新改建的岐江公园,让中山在捧回“联合国人居奖”仅5年后,再次成为世人关注的焦点。时隔多年,岐江公园仍是中山引领全国城市景观设计的地标,“宜居”长期是中山的名片。

时隔22年,中山再次针对“宜居城市”开展新动作——近期,《中山市公园与绿地体系专项规划(2020-2035年)》出台,提出至2035年中山全市公园总量超过1000处,将中山建设成一座全域公园城市,实现“千园之城”。其中,至2024年,每年新增及扩改建不小于100处公园。

【资料图】

【资料图】

中山具备哪些建设“公园城市”的条件?“千园之城”的推进过程中需要注重什么?中山需如何通过公园建设,在大湾区打造现代宜居城市?对此,南方日报、南方+记者专访了北京大学建筑与景观设计学院特聘教授、岐江公园设计者俞孔坚。

北京大学建筑与景观设计学院特聘教授、岐江公园设计者俞孔坚。 南方+ 叶志文 拍摄

留住工业城市的乡愁

【岐江公园彻底颠覆了国内传统的景观设计理念,是新都市主义的首次落地实践,更重要的是首次在景观设计中展现出“足下文化”与“野草之美”。】

南方日报:当初出于什么样的机缘参与到岐江公园建设的?

俞孔坚:中山这座城市对我来说,是一位老朋友。

1997年,我从哈佛读完设计学博士回国。1999年的时候,我在一场为各地市介绍公园设计理念的培训班上讲课。当时中山市的有关部门注意到我了,于是联系我,跟我说中山正在计划改造一个老旧的造船厂。

他们当时给我看了照片,当时是打算全部拆除,因为比较破旧,也乱。我就建议先不要拆,这是宝贵的工业遗产,可以做成公园。他们听了后很认可,没拆。后来,中山市的规划部门就联系上了我,邀请我来帮助制定旧船厂的改造设计方案,我也就参与到了这个项目当中。

南方日报:在设计岐江公园时,你特别关注了哪些元素?

俞孔坚:我们先是去现场调查走访,然后就初步确定下来,要保留这里的工业遗产,比如工厂也可以改造成美术馆,要留住工业城市的乡愁。而且我们要把它做成一个开放式公园,因为我认为公园跟城市要融为一体,没有围墙。另外,要具有生态性。我认为当时的榕树不应该全都砍掉,所以最终保留了有13棵榕树的榕树岛。我们还引入了维护成本很低的本土野草,把河岸做成阶梯式的,建造亲水的海绵公园。

现在大家说城市的乡愁,其实不是单一的田野风光的形态。工业城市的乡愁,也有工业城市的表达。而岐江公园,就是一个很合适的载体,它记录了一个工业城市在改革开放初期腾飞的样子。

南方日报:据说设计方案在当时受到了绝大多数专家的反对,后来是怎么推动方案落地的?

俞孔坚:当时有一个100名专家组成的评审会,会上有99人反对我的设计方案,只有一个人赞同我的想法,他就是华南理工大学建筑系教授刘管平,他老人家也是一位想法非常超前的学者。其他99人反对的理由,主要是认为保留的船厂机器破旧脏乱,再有就是不太认可保留原有的工业风格。

后来在2000年春节期间,政府部门在中山富华酒店举行了线下投票,把公园设计模型摆在广大市民面前,由他们决定旧船厂何去何从。最终,我的设计方案获得了85%的市民的赞同,公园也就开始建设了。

我认为岐江公园彻底颠覆了国内传统的景观设计理念,是新都市主义的首次落地实践,更重要的是首次在景观设计中展现出‘足下文化’与‘野草之美’,把历史文脉空间展示出来了。

公园建设最重要是与城市功能相结合

【有山有水有人文,辖区空间规模适中,中山打造宜居城市的条件,比大湾区很多城市都好。】

南方日报:中山正在提出打造“公园城市”“千园之城”,有哪些基础优势?

俞孔坚:中山打造宜居城市的条件,比大湾区很多城市都好。中山河涌密布,可以很好地与海绵城市建设相结合。而且中山也有很多山脉,我曾经提出一个规划:中山可以把孤立的山峰连在一起,真正实现“山中有城,城中有山”,并且和丰富的水系结合起来。有山有水有人文,辖区空间规模适中,中国很少有这样的城市。

而且,我觉得中山需要进一步把河涌打造成公共空间,利用好河涌水系资源。我是在浙江白沙溪边长大的,从小就和水打交道,水资源对于人类生产生活有很重要的调解作用。中国5000年的农业文明为我们留下了很多“韧性”智慧,比如调节雨洪的坑塘水网、无需钢筋水泥的木结构建筑、避灾逃生的北方平屋顶和南方的高门槛等等。在工业文明来临之前,我们的城市对环境的适应性并不差。中山作为一个工业城市,更需要通过打造“海绵城市”,来实现人与自然和谐共生。

南方日报:中山本轮公园建设规划实施过程中,约80%是空间不大的社区小公园,怎么看待这一设置?

俞孔坚:这当然是有很大的意义,因为社区公园、“口袋公园”跟社区的生活是紧密相关的,能够提升社区居民的生活品质。

同时,也不能忘了“每年建100个公园”对于整座城市的意义。“千园”也好,“百园”也罢,公园建设最重要是与城市功能相结合。比如海绵公园解决城市内涝问题,用口袋公园提升生活品质。另一方面,中山还需要重视公园的配套设施的建设,例如以慢行系统建立起绿色出行网络,我认为理想中的出行方式就应该是步行、骑自行车,而不是开汽车,建公园就是要提供这种绿色出行的方式。

中山的公园建设是一盘大棋,要注意把有限的资金花在系统性的规划上。以山为骨,以水为脉,以文化和生态为灵魂,实现人、绿交织,实现山、水、城共融。

南方日报:当前,中山正在治理水污染问题,治水与公园建设之间是怎样的关系?

俞孔坚:无论是建100个公园还是200个公园,水系治理一定要优先于单个的公园建设,要引入“海绵城市”的理念。所以,中山一定要首先做好水污染治理,打好建设海绵城市的基础,把公园建设与治水、农田保护和农业生产紧密结合起来。

岐江公园。 南方+ 叶志文 拍摄

打造精品城市,中山要再次走在前沿

【让公园设计有品位的关键,在于要以更加开放的态度,积极汲取来自外界的先进理念。】

南方日报:目前大湾区的不少城市都在着力提升人居环境,增强城市竞争力,中山如何发力?

俞孔坚:我认为中山打“中国最宜居城市”这个品牌,一点问题都没有。

中山有得天独厚的自然条件,还有教育、医疗、交通等硬件基础,以及包容、开放、进步的城市气质,中山总是走在前沿的。

港珠澳大桥已经建成了,马上深中通道也要通车了,这些交通基础设施改变了大湾区的空间距离感,城市进行人才竞争的优势将进一步聚焦到城市的宜居性。这是个吸引人才、竞争人才的时代,但讨论最终还是会回归到人才更愿意去哪里居住的问题。

在这当中,公园起到了最为关键的作用,因为公园具有吸引物的作用,比如岐江公园每年可能都会吸引一千对新人过来拍婚纱照。公园的设计会让人感受到品位,如果一座城市有100个有品位的公园,公园都各有特色,那么人才就很有可能为了这个专门来到这座城市。

南方日报:让公园设计有品位的关键在哪?

俞孔坚:这就需要让世界级的“高手”参与设计。中山有这么好的人文、自然条件,就要有前沿的理念和国际眼光来规划公园建设,而不是自己来设计。

最关键的,是要以更加开放的态度,积极汲取来自外界的先进理念。

我认为中山具有很强的地域特征,如果没有外来的理念进入并碰撞,并不利于城市的规划设计的创新与突破。中山一定要继续发扬包容、开放的香山精神,要让新的理念进到中山,中山要再次走在前沿。

南方日报:深圳、成都等城市此前也提出了打造“公园城市”,这些城市可以为中山提供怎样的借鉴?

俞孔坚:理念一定要超前,要先进。

比如成都,它过去也曾取了错误的做法——成都曾经把城区周边的农田直接都改造为公园草坪,结果最后因效果不好,又把公园改回农田了。按照农业都市主义的观点,农业要和城市融为一体,农田、鱼塘要进入到城市中来,而不是一定要被城市拒之门外的。

成都的经验就告诉我们,公园不是只有一种固定的模式,而是可以各式各样的。

【编者按】

《关于新时代广东高质量发展的若干意见》开篇提出:将生态文明建设融入全省改革发展全过程各个领域。当前,“生态优先”如今已经成为广东锚定“走在前列”总目标的重要内容。将“绿美”绣入发展蓝图,作为具有岭南水乡独特风貌的珠江西岸城市,中山提出以“百千万工程”引领各项工作新突破,让人民群众感受到绿美中山新变化。在展示一个工业城市“绿色担当”的背后,中山擘画着怎样更加深远的“绿色考量”?南方+中山频道推出绿美中山蹲点系列报道,聚焦中山城市公园战略,解剖绿美中山建设进展。

【采写】南方+记者 陈少宏

【摄影】南方+记者 叶志文

相关:

10年建成1000座公园,中山为什么?|绿美中山深调研①

城市客厅如何“开门见绿”|绿美中山深调研②

岐江评论丨千园之城:跨越30年的宜居承诺

【作者】 陈少宏;叶志文

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

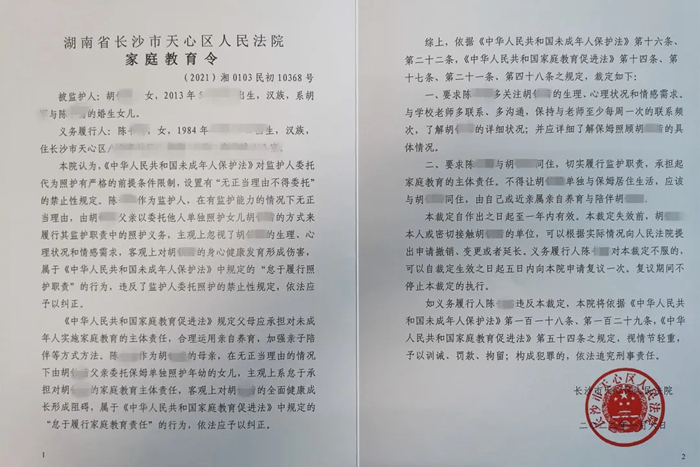

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力 美海岸警卫队盯上濒海战斗舰

美海岸警卫队盯上濒海战斗舰